Les mers et océans ont toujours passionné les humains. Notre Terre s’appelle la planète bleue et ce n’est pas pour rien. Les mers et océans couvrent 70 % du globe et constituent les plus grands écosystèmes de la planète. S’ils ont toujours passionné les humains, nous ne prenons pour autant pas suffisamment soin d’eux, et le réchauffement climatique n’arrange rien.

Dans leur dernier rapport, l’Académie chinoise des sciences et l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique expliquent qu’en 2021, et pour la sixième année consécutive, nos mers et océans ont subi une nette augmentation de leur température : 14,4 °C en moyenne entre 150 et 45 m de profondeur alors qu’en 2000 ils avaient relevé 13,8 °C en moyenne. Ce n’est pas tout. Selon les experts, les océans se réchauffent depuis la fin des années 1960, avec une nette accélération depuis les années 1980 due en grande partie à l’activité humaine. Ces chiffres sont bien sûr une mauvaise nouvelle pour la planète. En se réchauffant, les glaces fondent, le volume d’eau augmente et le niveau de la mer monte, provoquant des inondations sur les côtes.

Autre problème majeur, l’air que nous respirons s’en trouve modifié. L’océan perd de sa capacité à absorber le dioxyde de carbone (CO2) de notre atmosphère, ce qui a un impact direct sur les événements climatiques extrêmes que nous vivons depuis quelques années. Les mégafeux que nous avons subis cet été en sont une des terribles conséquences.

Le changement de température des mers et océans modifie aussi les biotopes marins, mettant les espèces en danger. Certains poissons et végétaux disparaissent ainsi au profit de poissons plus exotiques.

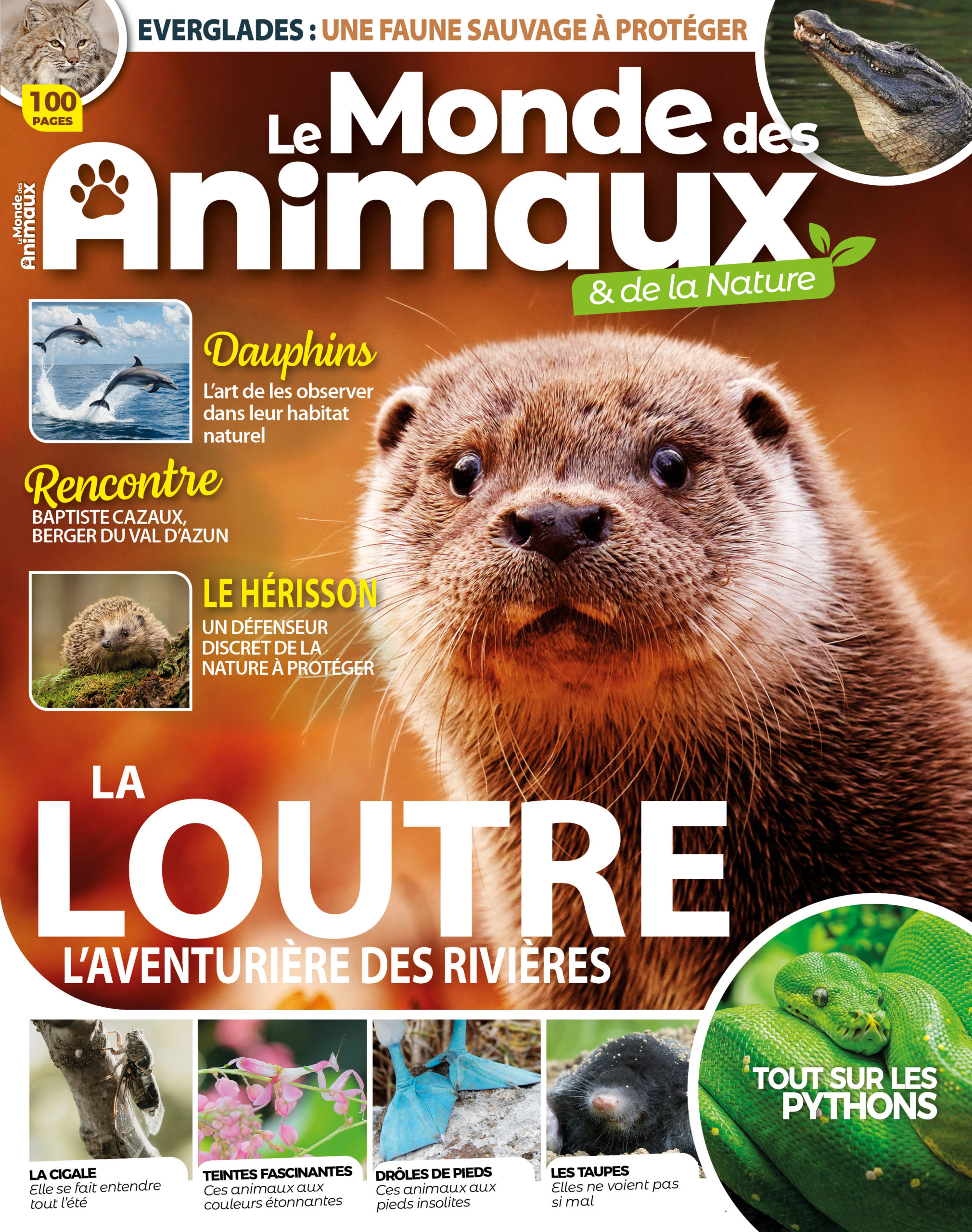

Immersion dans l’univers des cétacés

Nous sommes régulièrement informés de ces changements inquiétants qui sont à notre porte, mais il est parfois difficile de nous projeter et de comprendre ces bouleversements. Pour cela, il faut les voir, les toucher du doigt et surtout qu’ils nous soient expliqués simplement. Au large des côtes landaises, j’ai donc rencontré Clément Brouste, du centre Apex Cetacea qui propose au public une immersion dans l’univers des cétacés, pour mieux comprendre leur mode de vie et comment ces grands animaux sont directement touchés par le changement climatique et la pression anthropogénique (causée par l’homme).

C’est à quelques encablures de Capbreton que ces passionnés de la mer sensibilisent le grand public à l’urgence de prendre soin de nos mers et des mammifères qui les peuplent. Il faut dire que le golfe de Gascogne est l’endroit idéal pour l’observation de ces animaux qui nous fascinent depuis des millénaires.

Sur les 82 espèces de cétacés référencées au niveau mondial, une vingtaine sont visibles sur les côtes françaises. Leur présence importante est due au gouf de Capbreton, un véritable canyon qui cisaille le fond marin, conséquence de l’écartement de deux plaques tectoniques. Ses dimensions exceptionnelles – il peut atteindre 3500 m sur une largeur de 15 km dans sa partie la plus profonde – en font un repaire idéal pour les dauphins, mais aussi pour les baleines et les cachalots.

Cette topologie particulière permet aux masses d’eau profonde de circuler librement et de remonter des profondeurs des minéraux et des micro-organismes qui sont la base de l’alimentation de ces espèces, un phénomène appelé upwelling. Le gouf devient alors un immense garde-manger et une nursery pour la biodiversité qui s’épanouit à la surface.

Avec Apex Cetacea, l’idée est de naviguer dans les zones propices à l’observation des cétacés dans le gouf. « Nous ne sommes pas sûrs de voir les animaux, m’explique Cément Brouste. Dès que nous apercevons un pod de dauphins ou d’autres cétacés, nous les laissons venir à nous ; ce sont eux les maîtres du jeu. C’est lors d’une immersion passive et non systématique que nous essayons d’entrer en contact avec eux. C’est une approche douce et respectueuse de leur environnement. Ces animaux, même s’ils sont curieux par nature, décident par eux-mêmes de nous approcher ou non. Ensuite, notre travail est d’expliquer au public le comportement de ces animaux, leurs cycles de vie, leurs structures sociales, les dangers auxquels ils font face mais aussi les gestes à avoir vis-à-vis d’eux et le respect de leur écosystème. Comme disait le commandant Cousteau : “On aime ce qui nous a émerveillés et on ne protège que ce que l’on aime.” Nous sommes persuadés qu’en montrant ces animaux dans leur environnement, nous arrivons à faire changer les mentalités. » Et il y a encore beaucoup à faire quand on voit certains comportements…

Rencontre avec Clément Brouste, fondateur d’Apex Cetacea

Gérald Ariano : Quels impacts visibles du changement climatique avez-vous observés dans le gouf de Capbreton ?

Clément Brouste : Nous avons constaté l’apparition d’espèces de poissons et d’autres organismes aquatiques venant des eaux chaudes. La hausse de la température des mers et des océans dérègle tout l’écosystème. Nous observons des espèces de poissons jamais vues dans le gouf auparavant ou seulement très rarement dans le passé. À présent, l’observation de poissons tropicaux devient de plus en plus récurrente.

Actuellement, nous faisons face à un enjeu écologique bien plus critique et urgent dans le golfe de Gascogne : nous sommes en train de perdre nos populations de delphinidés et plus précisément le dauphin commun (Delphinus Delphis). Plusieurs méthodes de pêche industrielle encore autorisées en France et à l’étranger mettent en péril la survie des cétacés mais aussi d’autres espèces telles que les requins. Pourtant, ces animaux sont cruciaux pour le bon équilibre de l’écosystème. Les captures par les engins de pêche sont aujourd’hui considérées comme la principale menace pesant sur la survie des cétacés. On estime qu’en moyenne 10 000 dauphins par an sont tués, pris dans les filets de pêche sur la façade atlantique. Le taux de mortalité qui ne doit pas être dépassé sur une année entière l’est en un mois seulement.

Pourquoi choisir de plonger au plus près des animaux ? N’est-ce pas un danger pour l’homme et pour l’animal ?

Notre but est de mieux les connaître et les comprendre, de pouvoir recréer des liens positifs avec ces espèces et de reconnecter l’homme à l’animal. Nos observations subaquatiques ne sont pas systématiques, cela dépend des espèces, des individus rencontrés, ou encore de la structure sociale du pod. Nous nous adaptons aux animaux et à leurs envies.

Notre équipe a plus de douze ans d’expérience dans l’interaction homme/dauphin. Si nous sommes amenés à observer les animaux en immersion, c’est que tous les paramètres de sécurité, de confort pour l’animal et pour l’homme sont réunis. Il arrive que nous ne puissions pas les observer dans l’eau ou que les dauphins ne viennent pas interagir avec le bateau, et il est important de respecter leur choix car nous sommes dans leur élément.

En plus des sorties de sensibilisation, vous effectuez un suivi scientifique des populations des cétacés du gouf. Quelles sont vos observations récentes ?

Nous avons commencé des travaux de recherche et de suivi de l’état de santé des populations de cétacés du gouf de Capbreton et étudions notamment le microbiome des globicéphales et des dauphins communs. Plusieurs découvertes majeures ont été faites l’année dernière et cette année. Nous avons eu la chance de découvrir un dauphin atteint de piébaldisme, un trouble congénital rare de la pigmentation cutanée caractérisé par la présence de zones hypopigmentées et dépigmentées, et d’un globicéphale “beige” atteint d’une maladie congénitale appelée leucisme. Les globicéphales (Globicephala melas) sont normalement entièrement noirs, cet individu à la peau beige est une découverte au niveau mondial, aucun individu avec cette caractéristique n’ayant encore jamais été observé. Ces deux individus d’espèces différentes sont pour nous deux “lanternes” dans l’océan. Ils nous permettent de suivre leurs migrations plus facilement et donc d’obtenir des données scientifiques précieuses sur les mouvements migratoires des globicéphales du gouf de Capbreton, qui sont méconnus et très peu étudiés.

Parvenez-vous à rester positif quant à l’avenir de nos océans ?

La nature peut rapidement reprendre ses droits si nous lui laissons du répit et du temps. C’est une course contre la montre, mais j’ai encore de l’espoir, il n’est pas encore trop tard si tout le monde s’y met et que les États respectent leurs engagements

Existe-t-il des solutions simples que chacun peut mettre en place pour réduire son impact sur les océans ?

C’est en tant que consommateurs que nous pouvons aider à réduire notre impact, en sélectionnant mieux les espèces de poissons que nous consommons, leur localité et surtout le type de pêche utilisée. Il faut notamment éviter tout poisson pêché au chalutier et limiter les emballages plastiques. Chacun peut informer ses proches des enjeux climatiques et écologiques auxquels nous faisons face et soutenir des structures, des associations et des ONG qui luttent pour la protection et la conservation de notre biodiversité.

Pour en savoir plus : apex-cetacea.com

********

Par Gérald Ariano

Dans chaque épisode d’“Une vie de bêtes” sur Ushuaïa TV, Gérald Ariano part à la rencontre des professionnels du monde animal. Chacune de ces rencontres est l’occasion pour lui de travailler à leurs côtés et de découvrir les particularités de ces métiers passionnants.

Photos © Clément Brouste