Dans les monts d’Azur, on travaille au “réensauvagement”, m’explique Patrice Longour, le propriétaire des lieux. Et cela passe selon lui par la réintroduction d’espèces ancestrales de la faune sauvage, datant du néolithique.

La réserve fait plus de 700 hectares. C’est un havre de paix pour ces animaux où l’homme est un invité, comme se plaît à le dire Patrice Longour. Le public peut venir en visite profiter des grands espaces et admirer les animaux à l’occasion d’une promenade à pied ou en calèche avec l’un des guides du parc.

Pour les besoins du tournage de mon émission, j’ai choisi de poser nos caméras près de l’étang, à la tombée du jour. Patrice m’avait prévenu : « Tu vas voir, tu es au spectacle de la nature. C’est magique. » Il ne m’avait pas menti.

Il est 19 h. La lumière se fait plus rare et le ciel d’été se colore de rose et de rouge flamboyants. Peu à peu, la forêt se met en mouvement, un bruissement émane de son centre, j’ai l’impression que quelque chose descend des montagnes et se dirige doucement vers nous. Mes yeux doivent s’habituer encore un peu à ce clair-obscur. J’essaie de comprendre et de voir ce qu’il se passe. Tous mes sens sont en éveil, je suis comme un spectateur qui attend le lever de rideau.

La plaine est encore silencieuse et toute l’équipe de tournage retient son souffle. Petit à petit, le son se fait de plus en plus présent ; il y a du mouvement entre les arbres, mais je ne vois toujours rien. Les branches craquent, quelque chose se prépare. Une envolée de canards m’indique qu’il faut nous tenir prêts… Silence… Puis, en une fraction de seconde, nous voyons bondir de la forêt des dizaines de cerfs, des chevaux, des bisons, des sangliers au galop. Ils courent vers nous, nous n’en revenons pas. Tous ces animaux sauvages se regroupent devant nous, autour de l’étang, pour s’abreuver et se nourrir. Nous sommes dans une scène du Roi lion.

Ce moment-là est à nous. À eux. Nous filmons tout en étant conscients de vivre un moment qui restera gravé dans nos mémoires.

Réconcilier l’homme avec la vie sauvage, tel est le pari de Patrice et de sa femme Alena. Ce couple de passionnés veut même aller encore plus loin en créant une “université du sauvage”. Pour eux, la crise sanitaire que nous vivons est la preuve irréfutable que nous connaissons mal le processus de la vie sauvage ; il faut donc réagir urgemment en éduquant.

Ce futur centre d’étude, qui sera implanté sur le domaine, proposera plusieurs thématiques : un pôle destiné aux plus jeunes, consacré à l’éducation à l’environnement et à la biodiversité ; une formation professionnelle et universitaire dédiée aux questions environnementales et en particulier à l’étude entre l’homme et la vie sauvage ; et un dernier volet qui s’attachera aux questions du développement touristique et économique. « Nous avons un défi immense à relever, m’explique Patrice Longour. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Il faut mieux gérer nos ressources naturelles sans les gaspiller et, surtout, en acceptant d’être totalement dépendants de la nature. Le monde sauvage qui nous entoure fabrique l’air que nous respirons, nous donne à manger, produit nos vêtements, nos médicaments… Il faut donc lui redonner toute sa place dans nos sociétés, et c’est ce que nous allons enseigner dans notre université. »

Jean de la Fontaine disait : « Je me sers des animaux pour instruire les hommes. » Trois siècles plus tard, Patrice et Aléna Longour font partie de ceux qui continuent d’œuvrer en ce sens, malgré les réticences et les doutes de certains.

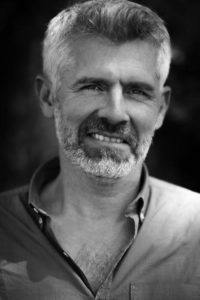

Par Gérald Ariano

______________

Dans chaque épisode d’“Une vie de bêtes” sur Ushuaïa TV, Gérald Ariano part à la rencontre des professionnels du monde animal. Chacune de ces rencontres est l’occasion pour lui de travailler à leurs côtés et de découvrir les particularités de ces métiers passionnants.

© TF1 ; G2AMEDIA